近年、AIやロボティクスの進展により、人間とロボットの関わりがますます密接になる中、ロボットが痛みを「感じる」必要があるのかという問いが注目されている。従来、ロボットは単なるツールとして設計されてきたが、介護や医療など感情的・倫理的判断が求められる領域では、単なる機能を超えた振る舞いが必要となる。痛覚は、単に刺激を検知するだけでなく、他者の痛みを理解し、共感し、道徳的判断を形成する基盤とされるため、人工痛覚の研究は、人間社会との共生を目指すロボットにとって重要な課題である。

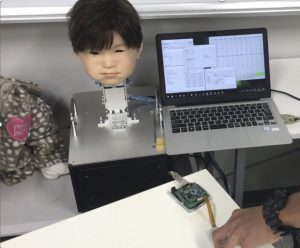

Asadaは2019年の論文[1,2,4]で、ロボットの意識形成に痛覚神経系が不可欠との仮説を提起した。ディープラーニングの限界として身体性や社会的相互作用の欠如を指摘し、認知発達ロボティクスの立場から、人工痛覚を導入し自身の痛み体験とミラーニューロン系を通じた他者の痛み理解によって、共感・道徳・倫理がロボット内に発達しうる過程を論じた。ソフト触覚センサーや情動共有モデルの試作はその具体的基盤を示している。

2020年の論文[3]ではこの議論を深化させ、人間と人工システムの自律性の違いと共通性を比較。AIは現状、自己概念を欠き人間とは異なる構造で自律を実現しているが、その差は絶対的ではなく相対的であると位置づけ、自律性の階層を整理した。さらに、人工痛覚や共感機能を備えたロボットが道徳的主体となり得る可能性と、それに伴う法的・倫理的責任の所在を具体的に論じた。

2024年の論文[5]では、痛覚知覚の発展を個体の経験から社会的共有へ進化するプロセスとして再構築。記憶の役割や文化・社会的背景の影響を組み込み、多感覚統合による痛覚予測モデルや大規模言語モデル(LLM)との連携による共感生成の可能性を提示し、ロボット痛覚が社会の倫理・法制度に与える影響を論じた。さらに、急速な技術進展に対応するアジャイル・ガバナンスの必要性を強調した。

そして2025年の論文[6]では、「シリコパシー」という新概念を提唱。これは痛覚に基づく共感学習を出発点に、ロボットの道徳的主体性構築を目指す開発的・身体的フレームワークであり、Deep Modality Blending Networks(DMBN)による多感覚統合やOscillator-Driven Reservoir Computing(ODRC)による時系列予測を活用。短期的な痛覚学習のみならず、LLMとの統合を通じて長期記憶や社会的文脈に基づく「心の痛み」の表現も視野に入れる。生物学的感覚としての痛覚を超え、機能的・社会的な役割を持つ人工痛覚は、倫理的に理解可能な行動をロボットに可能にする潜在力を持つと論じ、倫理・法・技術が交差する領域で新たな課題と展望を提示している。

[1] Minoru Asada. Artificial Pain May Induce Empathy, Morality, and Ethics in the Conscious Mind of Robots. Philosophies, Vol.4, No.3, pp.38, 2019.

[2] 浅田稔. 人工痛覚が導く意識の発達過程としての共感,モラル,倫理. 哲学,No.70, pp.14–34, 2019.

[3] Minoru Asada. Rethinking Autonomy of Humans and Robots. Journal of Artificial Intelligence and Consciousness, Vol.7, No.2, pp.1–13, 2020.

[4] 浅田稔. 人工痛覚が導くロボットの共感. 科学, Vol.93, No.1, pp.54–60, 2023.

[5] Minoru Asada. Robot Pain: Its Design, Development, and Ethical Issues. Proc. of the 9th International Conference on Robot Ethics and Standards (ICRES 2024), pp.192–195, 2024.

[6] Minoru Asada. Silicopathy: Artificial Empathy through Cognitive and Affective Development of Pain. 25th IEEE International Conference on Development and Learning (ICDL 2025), 2025.