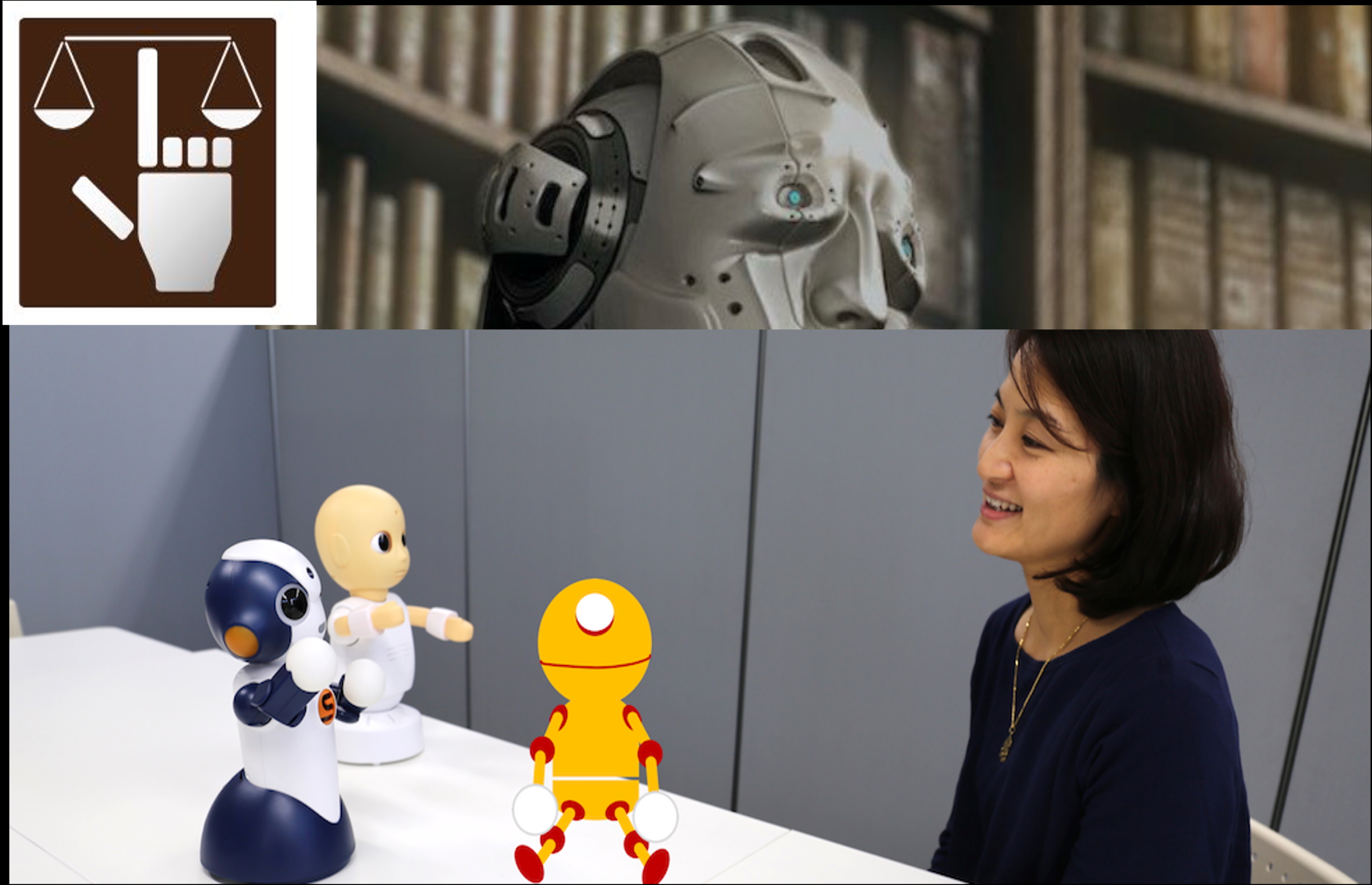

近年のAI/ロボティクスの進展は驚くべきスピードで進展し,社会実装が進みつつある.最新技術を内包した人工物が我々の生活の中に導入される際,様々な課題がある.JST RISTEX HITE「自律性の検討に基づくなじみ社会における人工知能の法的電子人格」(研究開発期間 2017年 10 月~2021年 3 月)プロジェクト[1,2,3]では,人工知能(AI)の高い自律性が従来の法制度では責任分担を適切に扱えない課題を背景に、AIに法人格を付与すべきか検討した。神経科学やロボット実験を通じAIの自律性・共感・道徳性の設計可能性を探り、社会心理調査でAIへの責任帰属意識も分析。結論として現段階でAIに法人格を与える必要性は乏しく、現行制度の修正や新たな責任理論の提案が課題とされた。技術・法学の協働でAIと社会の共進化を目指す成果を得た。

継続JSTRISTEX HITE「マルチ・スピーシーズ社会における法的責任分配原理(代表:京大稲谷龍彦教授,2020年1月~2023年9月)」プロジェクト[4,5,6]では,人とAIやロボットなど多種多様な「マルチ・スピーシーズ」が共存する社会における法的責任分配の新たな原理を探究した。法学・心理学・工学・文化人類学の連携で、人間主体性の形成やAIへの責任帰属、文化差の影響を分析。既存の近代法体系では限界があることを示し、AIとの共進を可能にする法政策提案やガバナンスモデル構築を進めた。成果は国際発信され、社会実装への道を開いた。

また,JST RISTEX RInCA「『共棲ロボット』との親密な関係形成におけるELSIに関する越境型文理融合研究」(代表:京大稲谷龍彦教授,2023年10月~2027年3月)[7,8,9]では,人と「共棲ロボット」の親密な関係形成に伴う倫理・法・社会的課題(ELSI)を解明し、社会実装に資するガバナンスやロボット倫理を提案する。法学・ロボット工学・心理学・文化人類学が連携し、PanasonicのNICOBOを用いた実証実験や文化人類学的調査を進め、従来の設計主義を超える「ズレ」や多声的関係性の価値を探る。2025年度は、アジャイル・ガバナンスを基盤とする新たな法制度やデータ・リスクガバナンス構築、国際協議、倫理規範の検証を深化させ、共棲ロボットの社会受容性や人間主体形成への影響を解明する計画である。

[1] http://www.ams.eng.osaka-u.ac.jp/ristex/

[2] 終了報告書

[3] 浅田 稔. なじみ社会構築に向けて:人工痛覚がもたらす共感,道徳,そして倫理. 日本ロボット学会誌, Vol.37, No.4, pp.287–292, 2019.

[4] https://www.jst.go.jp/ristex/hite/community/project000423.html

[5] 終了報告書

[6] Tatsuhiko Inatani, Minoru Asada, and Hirofumi Katsuno. Rule of Law in the Age of AI: Distributive Principles of Legal Liability for Multi-Species Societies. Proc. of the 9th International Conference on Robot Ethics and Standards (ICRES 2024), pp.118–128, 2024.

[7] https://www.jst.go.jp/ristex/rinca/projects/jpmjrs23j2.html

[8] 浅田稔. アジャイル・ガバナンス:認知発達ロボティクスからの視座. 日本ロボット学会誌, Vol.43, No.1, pp.48–55, 2025.

[9] Minoru Asada and Yuji Kawai. Advancing Cognitive Developmental Robotics: Robot Pain as a Bridge from Embodiment to Societal Interaction– A Framework for Ethical and Societal Integration –, The 2025 International Conference on The AI Revolution: Research, Ethics, and Society, April 14-16, 2025 Las Vegas, USA